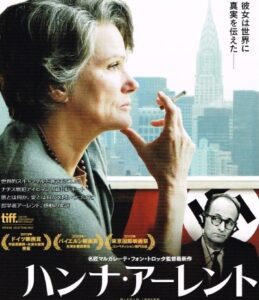

見てきました、ハンナ・アーレント。悲劇でなくてもウルウル(笑)。

「根源的な悪」「凡庸な悪」…。

行為やその結果は同じであっても、2つの「悪」をはっきりと峻別しなければ、人を評価したりましてや裁くことなどナンセンスである、とアーレントさんは言っているような気がしました。

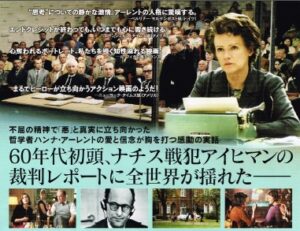

この意味でアーレントは、ナチ幹部のアイヒマンを擁護したのではなく、世の中の熱狂に流されてしまう「思考停止状態」こそが、ナチスの残虐行為の中で最も裁かれるべき「人間の問題」であり、それは「人間の放棄」に等しいということを問いかけているような気がします。

またこの「思考停止」批判は、大戦終了後にユダヤ人社会で盛り上がったシオニスト運動も同時に視野に入れているような気がしました。

「凡庸な悪人・アイヒマン」の任務遂行のための「凡庸な悪」だけをヒステリックに糾弾するだけでは、歴史において、またこれからも恐らく人間が繰り返し続けるであろう「宿命的・根源的な悪」を、哲学者として考えていることにはならない。

アーレントのアイヒマン裁判レポートは、そんな思いがテーマだったようです。

さて「思考停止」の問題を、今の日本に当てはめて考えようとすると、すぐに原発の問題が頭に浮かんできます。

実はこの映画を見る前に、「アフター福島にあって原発再稼働を叫んでいる連中は思考停止状態だ!」などという一種の仮説のようなものが頭にあったのですが、映画を見終わった今はそう簡単に原発反対論と結び付けて考える気はなくなっています。

賛成でも反対でも、「思考停止」は慎みたいと思います(少し真面目な総括)。

映画の中では哲学の師であり若いころの不倫相手だったハイデッガーも出てきますが、「ただの凡庸なクソオヤジ」という描かれ方でした。

フライブルグ大学の総長就任演説の場面がありましたが、そこでハイデッガーが使っている「情熱的思考」とかいう都合のいい概念こそ、アーレントの「思考停止」批判の格好のターゲットではないか、などという皮肉な見方もできなくはないと思います。

でも、久しぶりにいい映画を見ました。

悲劇ではありませんが、ウルウル状態でした。

上映前には、なんとあの「シェルブール」のデジタル・リメイク版が予告されていましたが、こちらは眉にしわを寄せて見るのではなく、ノスタルジー感に浸りつつ気楽に楽しめそうですな。

このころの、イタリア~フランス映画って好きなんだよね。銀幕っていう感じで。